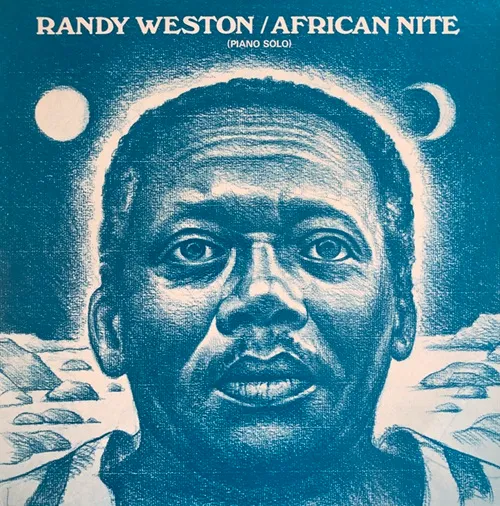

昨日、久しぶりにレコード棚を整理していたら、すっかり忘れていた一枚が出てきた。ランディ・ウェストンの『AFRICAN NITE』。

手に取った瞬間、あの深くて重たいピアノの音が頭の中でよみがえってきて、なんだか嬉しくなった。

アフリカの風を運んできた男

ランディ・ウェストンという人は面白い。1926年生まれの黒人ジャズピアニストなんだけど、普通のジャズマンとはどこか違うように感じる。

彼のピアノを聴いていると、いつのまにかニューヨークの喧騒からモロッコの砂漠に連れていかれる感じがする。不思議。

ウェストンは若い頃からピアノを弾いていて、ニューヨークの52丁目のジャズクラブで、セロニアス・モンクと知り合ったらしい。それがきっかけで彼の人生が変わったのかもしれない。

でも、僕が一番興味深いと思うのは、彼のアフリカへの執着。

お父さんがマーカス・ガーヴェイという『アフリカに帰ろう』運動の支持者だったこともあって、子供の頃から『お前はいつか母なるアフリカに行くべきだ』と言われ続けていたらしい。

そして1961年、35歳の時に本当にナイジェリアへ行くことになる。そこから彼の『アフリカ探求』が始まる。

1967年には自分のバンドを連れて十数か国をツアーして、そのまま気に入ったモロッコのタンジールに住み着いてしまう。1970年には自分のクラブ『アフリカン・リズムズ・クラブ』までオープン。

自分のルーツを探しに行って、そこで新しい音楽を見つけてくる。

なんていうか、カッコいい。

夜のピアノ、一人きりの対話

このアルバム『AFRICAN NITE』は1975年、フランスのOwl Recordsから出た作品。フランス語では『Nuit Africaine』とも呼ばれている。なんだか詩的、『アフリカの夜』。

ジャケットを見ながらレコードを針に乗せる。A面の1曲目『Little Niles』から流れ出す音の波。

この曲は1962年に息子さんのために作ったものらしい。後に息子さんはアゼディン(Azzedin)と名乗り、自身もパーカッショニストになる。親子でアーティストっていいなあ。

特に好きなのはタイトル曲の『African Nite』。

この曲は彼がタンジールのクラブで、静かな夜に一人きりでベヒシュタインのピアノに向かって作った曲。

聴いていると、その情景が浮かんでくる。砂漠の風が窓を揺らし、孤独なピアノの音だけが夜に響く、そんな風景。

『Jejouka』という曲もいい。モロッコの山の上にある村の名前で、その村では精神疾患の治療に音楽を使うんだって。

ピアノが太鼓になる瞬間

ウェストンのピアノの弾き方は特徴的だ。

彼の言葉を借りると『私たちは太鼓の民。私がピアノを弾くとき、ピアノも太鼓になる』。

それがすごくよくわかるのが『Blues To Senegal』という曲。ベースの低音がまるで太鼓のように響いて、その上に躍動的なメロディが重なる。

面白いのは彼自身がモンクから影響を受けたと言っていること。確かに角張ったフレーズや不協和音の使い方にモンク的な要素を感じる。

でも、ウェストンはそれをさらにアフリカというフィルターを通して独自のものに変えた。

サックス奏者のビリー・ハーパーが『彼は私が共演したどのミュージシャンとも違う。技術的な観点を超越している』と言ったと知って納得。

音の記憶、ふるさとへの旅

B面まで聴き進むと、『Portrait Of Miriam Makeba』という短い曲がある。

偉大なアフリカの歌手ミリアム・マケバへのオマージュ。この曲を聴くと、音楽が言葉を超えて人と人をつなぐ力を感じる。

続く『Con Alma』はディジー・ガレスピーの作品。このカヴァーを聴くと、ウェストンがジャズの伝統もしっかり受け継いでいることがわかる。

アフリカ一辺倒ではなく、ジャズとアフリカの架け橋になろうとしていたのかもしれない。

最後の曲『Yubadee』は、タンジールで彼が時間を共にしたグナワのミュージシャンへの敬意を込めた曲。

わずか2分半ほどの短い曲だけど、その中に深い友情が詰まっている気がする。

音楽の根っこを探す旅

このアルバムが僕にとって特別なのは、ウェストンが『音楽の根源を探る旅』をしたということ。

彼はジャズを愛しながらも、もっと深い場所、アフリカという源流に飛び込んでいった。

『ボサノヴァ、サンバ、ジャズ、ブルースからアフリカの要素を取り除けば、何も残らない』というウェストンの言葉が胸に響く。

レコードをケースに戻しながら、いつかモロッコに行きたいなあと思う。ランディ・ウェストンの足跡をたどって、あの『アフリカの夜』を自分の耳で確かめてみたい。

今夜はいい夢が見られそうだ。